寶石珊瑚漁業漁獲資料分析及魚場調查研究

詳細資料

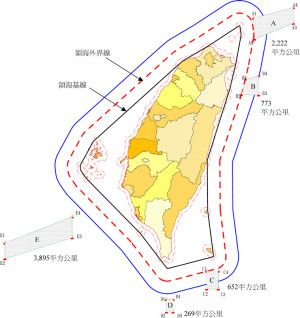

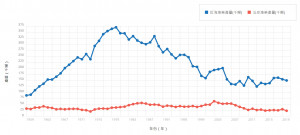

寶石珊瑚具相當經濟價值,並具宗教文化意義,其商業開發已數世紀。臺灣寶石珊瑚漁業始於1920年代,但相關之族群生物生態學資訊仍相當不足。究明寶石珊瑚之族群構與生態系功能,為有效漁業管理之重要基礎,並可提供寶石珊瑚資源保育之參考。臺灣寶石珊瑚漁業自2009年起積極管理,並蒐集及建立漁獲及生物資料,以瞭解臺灣周邊寶石珊瑚之資源狀態。本研究依此管理措施,擬解決問題有:(1)分析寶石珊瑚漁業之漁獲努力量、漁獲量及資源豐度之時空分布,並比較年間趨勢及差異;(2)分析目標物種之族群參數,混獲物種組成,及對環境之影響;(3)維護並更新漁獲統計資料庫。 A.漁業資料分析 2013年(至9月止)為2335.1公斤。於2009至2013年(9月),漁獲量之商業規格(categories)組成,以蟲枝(fossilized)最多(>57%),活枝最少(<5%),2013年為2.1%。物種組成以Momo珊瑚最多(>63%),其次為Miss珊瑚。活枝產量亦以Momo珊瑚所佔比例最高(>60%)。漁獲努力量(船-日)及漁獲量皆以A漁場最高,E漁場所佔比例逐漸上升,但2013年稍降。月別漁獲努力量則受天氣影響。活枝珊瑚產量則以E區所佔比例最高(>48%)。漁區別努力量分布(船-日)有明顯季節性差異。活枝珊瑚產量在不同物種及不同漁區各有增減。月別活枝珊瑚的出現率於2009~2010年下降,但2012~2013年持平。漁獲量組成以蟲枝居多,反映非選擇性漁具的低效益特性,亦反映現有漁場活枝珊瑚之低比例。固著性生物之漁業管理目標,除考慮其資源結構完整外,亦應考慮其生態系功能之維持,以兼顧漁業永續及生態保育之目的。 B.生物資料分析2013年的寶石珊瑚漁業捕撈物種調查,所採獲的寶石珊瑚物種有:桃紅珊瑚(Corallium elatius)、白珊瑚(C. konojoi)及赤紅珊瑚(Paracorallium japonicum)共3物種。物種與過去調查結果相同,另在非寶石珊瑚漁業作業區的蘭嶼南方記錄到粉紅珊瑚(C. sulcatum),並未發現新物種。觀察員航次包括A區17次、B區8次、D區3次、E區3次,共31航次。上述4漁區內的捕獲對象皆以桃紅珊瑚為主,多數為死枝,僅在A區採獲一株赤紅珊瑚活枝。A區在292次的捕獲紀錄中僅20次為活枝、B區在56次的捕獲紀錄中僅採獲1活枝、D區在17次的捕獲紀錄中有採獲2活枝、E區在88次的捕獲紀錄中僅10次為活枝,在A區的活枝比例較去年略微升高,應持續監測資源變動情形。本年度的調查中各區起網時仍以空網比例最高,其次則為底質礁石或漁業廢棄物等,與過去幾年的調查相同。本年度在寶石珊瑚漁業漁場記錄到的物種,包含軟體動物4科4種、甲殼動物5科8種、中光層珊瑚7科15種、魚類2科2種,包含海膽、海星以及海百合等11種棘皮動物,以及多種海綿。各區內的混獲物種以中光層珊瑚為多數。本年度首次得到D區的調查資料,在目前劃定的5作業漁區內,目前仍缺乏C區的相關資料,期待未來觀察員航次可以增加C區的調查資料,以獲得更為完整的成果。

執行機構: 台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所